提起郭沫若,大家都会想起他在甲骨文、金文领域的卓越贡献,其实他并不只是整日埋首于故纸堆中的金石学家,更是一位拥有考古学理论、重视田野考古实践和文物阐释利用的考古学家。

1928年2月,被国民党通缉的郭沫若秘密前往日本,开启了他长达十年的流亡生涯,在这期间一直处于被通缉和监视的状态,处处受限的他转而进行学术研究。在利用甲骨、青铜器等考古出土材料研究中国古代社会时,他感到想要正确处理这些材料,考古学知识是必不可少的。与此同时,郭沫若对当时中国学术研究的现状感到焦虑,近代以来西欧各国的“探险家”不断到中国探查,日本学者20世纪初也开始活跃在中国东北,趁国内乱局大量从事考古发掘。

郭沫若看到诸如此类的种种乱象,认为建设中国自己的考古学科是非常必要的,便有了将考古学著作介绍到中国的想法。1929年郭沫若翻译了德国学者米海里司(A· Michaelis)的《美术考古一世纪》。通过译读这本书,郭沫若获得了现代考古类型学的方法,在1931年写给容庚的信中他曾提到:关于如何解决周器断代混乱的问题,器物纹饰至关重要,自己已经有了铜器类型学的理论雏形。此处的“理论雏形”正是指郭沫若创建的青铜器标准器比较法,有了这一方法,即可根据铜器制式、花纹判断所处年代,使铜器不再仅仅是“古玩”,变成了可供研究的史料,进而建立了科学的两周铜器研究体系。

《美术考古一世纪》经郭沫若的翻译引进国内,推动了考古学和历史学研究的深入与拓展,刺激中国传统“金石学”向现代学术体系发展演变。

郭沫若的译本最初题名《美术考古学发现史》,1948年由群益出版社出版时改题为《美术考古一世纪》。

1937年7月,抗日战争全面爆发后,郭沫若放下研究,回国投身抗战,期间依旧关心关注着考古学发展。国民政府迁至重庆后,考古文博等相关机构也纷纷内迁,当时的重庆会集了大批知名文物考古学家、历史学家和金石学家,他们对文物古迹极有兴趣,经常组织学会等团体调查、发掘,举办文物展览、讲座等。郭沫若也曾参与和组织过田野调查、考古发掘、讲座展览等活动。

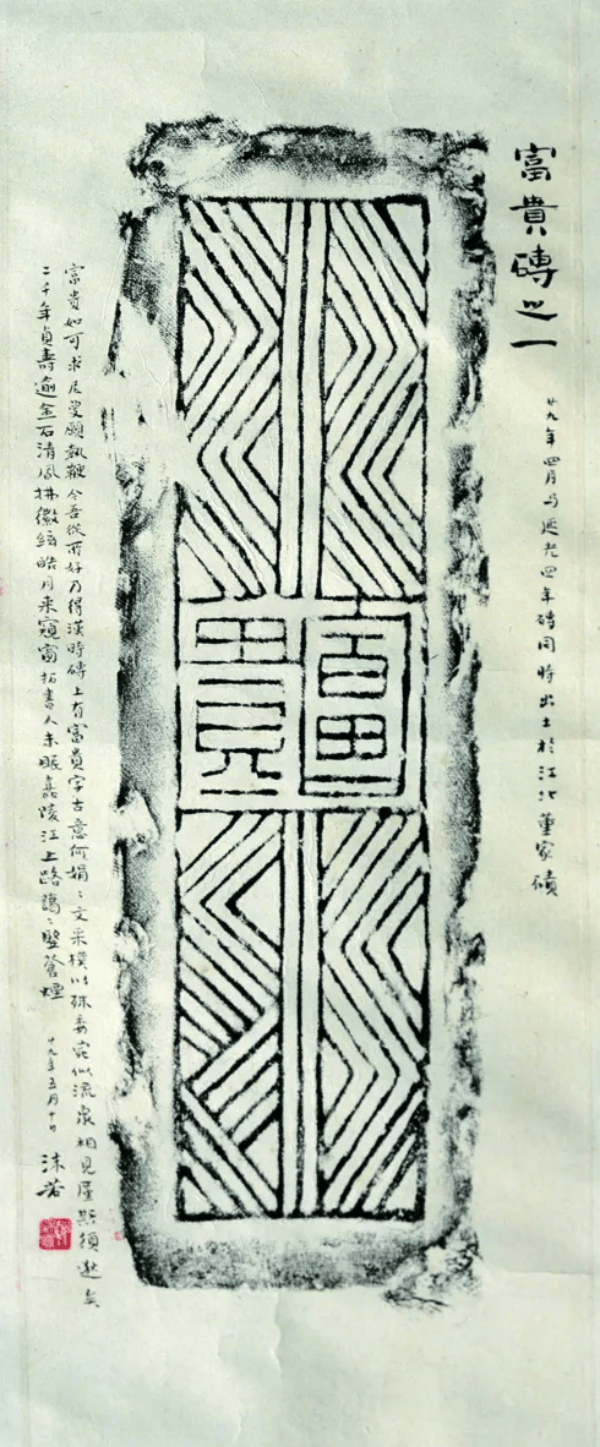

1940年4月7日,郭沫若与考古学家卫聚贤在嘉陵江北岸发现了大量疑似汉墓的汉砖。三天后,郭沫若、卫聚贤、常任侠等人共同前往培善桥胡家堡考察古墓,并制订了详尽的发掘计划。在接下来的十几天里,他们陆续发掘出大量文物,并在附近举办了出土文物展览,吸引了包括美国、苏联国际友人在内的两千余名观众。此后数月,常任侠与郭沫若共同探讨汉墓的情况以及砖文的拓印工作,郭沫若、常任侠、卫聚贤三人还共同撰写了发掘报告。这次由郭沫若和常任侠两人共同主持的重庆江北汉墓群的考古发掘工作,也被看做是重庆科学考古的起点,代表着中国学术界抗战期间的奋斗。

郭沫若与卫聚贤(左)在发掘现场

1940年郭沫若手拓汉砖

除此之外,在重庆的几年间,郭沫若还与常任侠等人共同筹备了1940年的巴蜀文物展览会;到合川调查宋元古城遗址;由郭沫若主持工作的文化工作委员会举办的文化讲座也曾在1941年12月请卫聚贤连讲3日《敦煌考古》。这些都是他对考古成果传播、阐释的实践。郭沫若对其他考古发现也是十分关注,如1942年由冯汉骥的主持的、中国考古工作者自主发掘的首座帝王陵——五代十国前蜀高祖王建永陵的发掘工作,他就曾多次写信问询进展。

新中国成立后,郭沫若担任了许多重要职务,但始终关心支持我国的考古工作,从前他关于我国考古事业发展的设想有了实现的机会。在郭沫若的建议下,文化部设立了文物事业管理局,由他担任院长的中国科学院设立了考古研究所,它们分别是我国首个主管文物工作的政府部门和首个从事考古工作的研究机构,两个机构紧密合作,极大促进了新中国考古事业的快速发展。

1968年6月,河北满城中山靖王墓在工程施工时被发现,周恩来总理将保护性发掘工作交由郭沫若主持。几个月的时间里,郭沫若一心扑在这项工作中,他亲自到现场考察发掘情况、观摩出土文物,写下十二条备忘录与发掘人员讨论下一步工作方向。

郭沫若在满城汉墓挖掘现场

郭沫若不但全程指导挖掘工作,而且关心对文物的文化阐释和对大众的科普教育。发掘期间,他写信给总理请中央新闻电影制片厂到发掘现场拍摄彩色纪录片,在保存下珍贵资料的同时也能够教育群众。满城汉墓珍贵文物的出土在国内外的学术界、民间都引起很大关注,全国文物考古工作也是以此为契机逐渐恢复了正常工作。

1971年7月,在周总理的大力支持和郭沫若的指导下,故宫举办了“文化大革命期间出土文物展览”,许多来访的外国元首和政要都参观了这个展览。法国代表团来访时邀请到国外举办出土文物展,周总理指示由郭沫若负责筹备。郭沫若亲自对展品进行了审查,1973年5月8日,由他亲自题写的“中华人民共和国出土文物展”在法国巴黎开幕,此后又应邀到英国、奥地利、瑞典、加拿大、美国等国展出,考虑到多个国家都提出了展览邀请,还另外组织了一套《中华人民共和国出土文物展》前往日本、罗马尼亚等国家和地区,尤其是在日本展出期间,官方媒体广泛宣传,日本民众对展览抱有极大的热情。这两套展览在1973—1978年间先后到15个国家和地区展出,这场文物的“破冰”之旅于当时的中国来说,国际影响巨大,被外国媒体誉为中国的“文物外交”。

1971年9月,郭沫若在甘肃观看武威出土的铜奔马,回京即调其参加出土文物展并出国巡展。

近年来,一些不明真相的民众被别有用心的谣言迷惑,简单地认为郭沫若对考古学的关心是执着于“挖宝”和为自己的研究提供史料,将集体决策的、科学的考古工作污蔑为“盗墓”,并将某些因技术局限导致的问题归咎于郭沫若一人,这些不公正的评论明显是在歪曲史实。

郭沫若翻译考古学著作,亲身参与考古发掘、组织出土文物展,证明其不仅在田野考古的理论构建、工作指导等方面都做出了重要的贡献,同时也是中国文物、博物馆事业发展的先行者。郭沫若以极具前瞻性的学术视野和卓越的组织能力,构建起新中国考古文博事业的基本框架,为考古学的学科建设与国际交流奠定了坚实基础,不愧为一位卓越的考古学家。

2345浏览器

2345浏览器 火狐浏览器

火狐浏览器 谷歌浏览器

谷歌浏览器