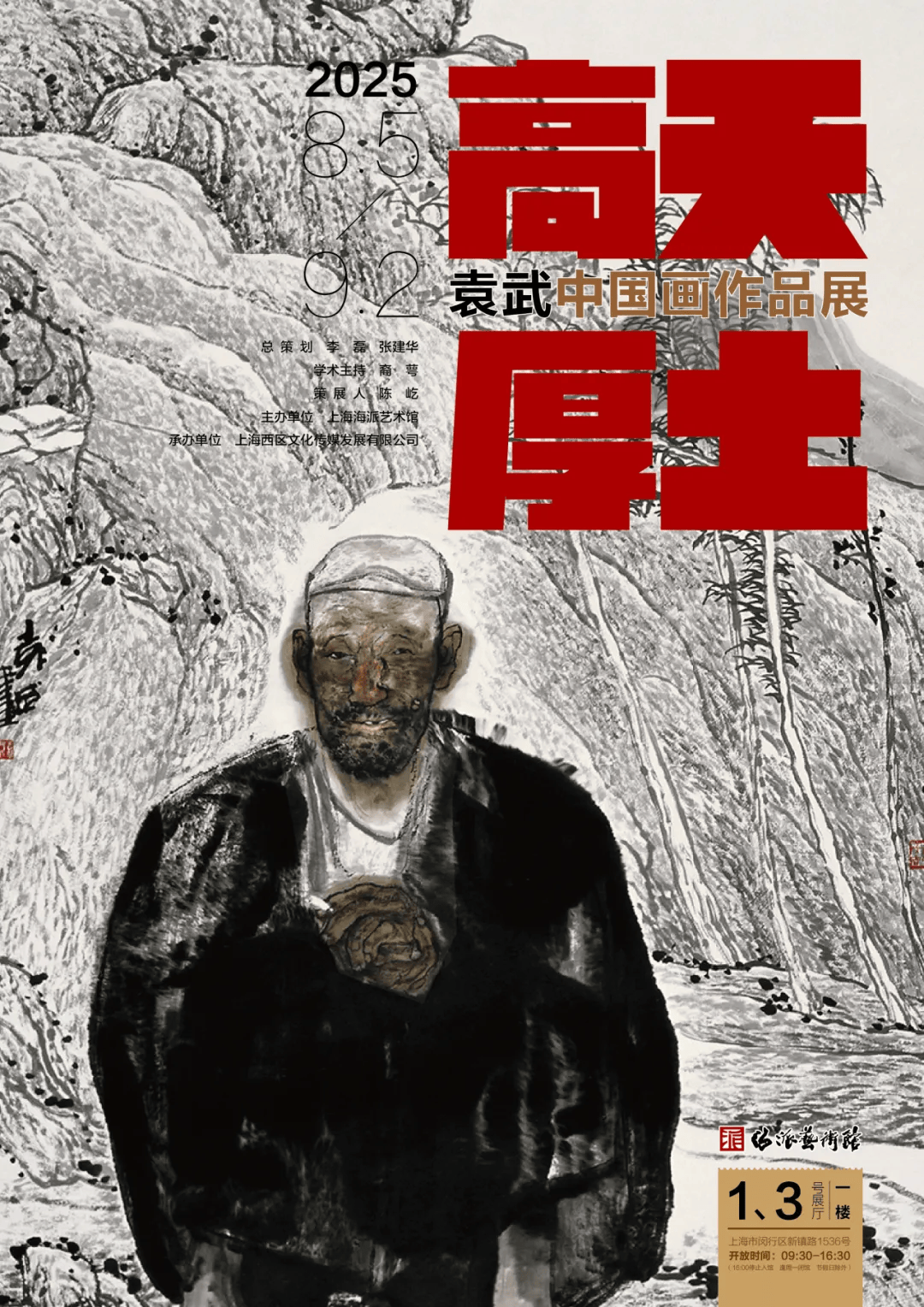

生于1959年的知名画家袁武曾任北京画院执行院长,以其厚重的笔墨在中国人物画领域独树一帜,通过深耕大尺幅人物形象的笔墨技法,尤其对农民与牛、西藏人物的绘写,将写实传统与当代写意精神相融合,有着高天厚土间的质朴与悲悯,画如其人,见到袁武本人,给人的感觉同样是质朴与憨厚。

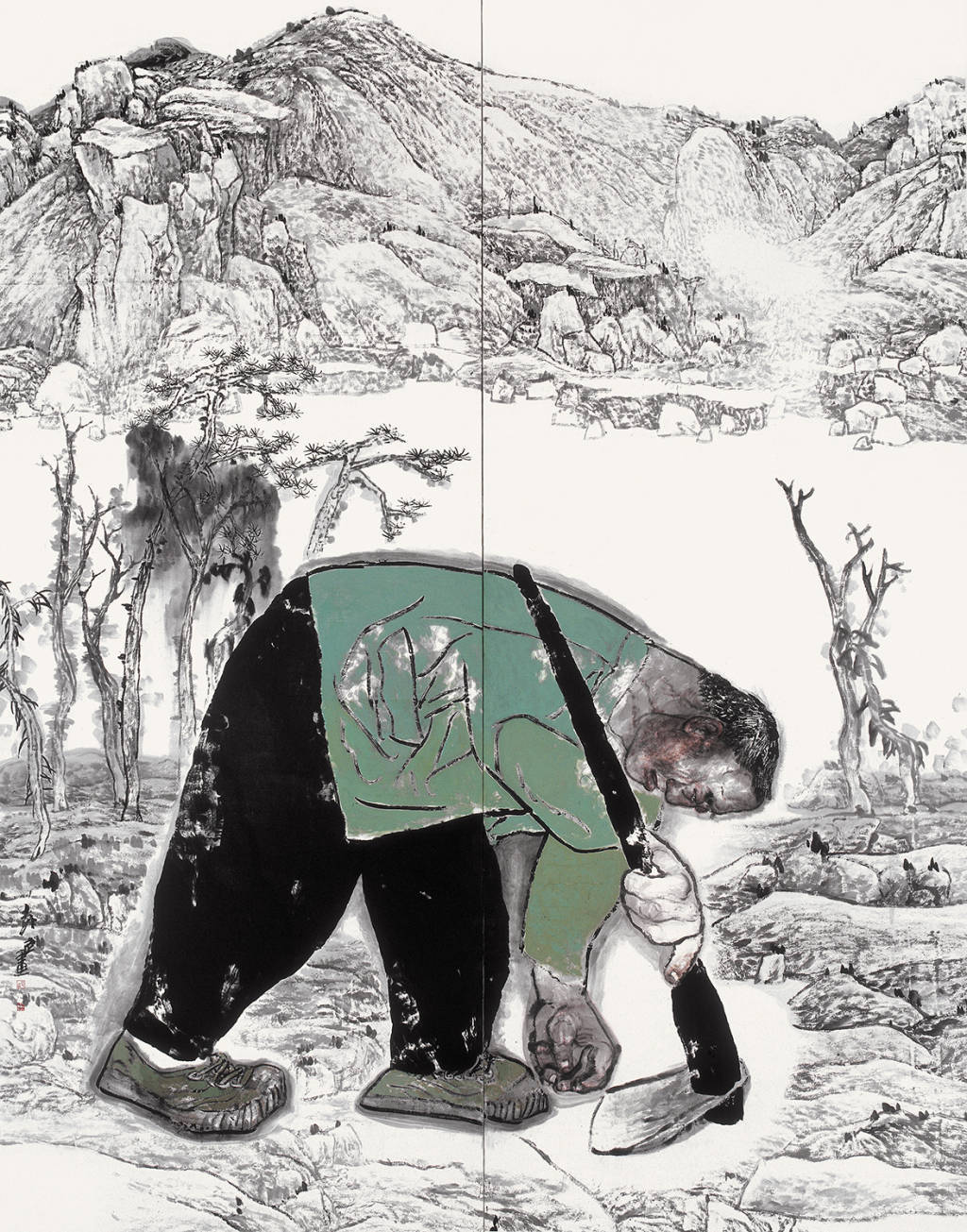

这些天正在上海海派艺术馆展出的“高天厚土——袁武中国画作品展”是袁武在上海的首展,在接受《澎湃新闻|艺术评论》对话时,袁武表示,上海的贺友直、刘旦宅、方增先等对他的人物画影响极大,就像展出的《在朱耷(八大山人)山水上耕种》中所描绘的那样,他“一直心怡传统绘画的精神”,追求的是艺术中的质朴与真诚,以及一种真正的现实主义。

袁武

《在朱耷山水上耕种》(366×290cm,2011年作)

澎湃新闻:这次展览也是您在上海的第一次展览,选择高天、厚土这两个角度,而且多以巨幅作品为主,很多人提到您的现实主义,其实我觉得您对现实主义的理解和当下很多对现实主义的理解是不一样的。

袁武:以前从来没在上海办过展,海派艺术对我滋养极多。说到现实主义,以前的理解比较简单,以为现实主义就是表现形式上的写实,后来发现有批判现实主义和社会主义的现实主义,后者的特征是歌颂为主。这当然有它的好处,可以鼓舞人心、积极向上,但是有一些作品成了伪现实主义作品。

澎湃新闻:缺少了一种真诚。

袁武:对,因为真正的现实主义直抵人心,而且有批判精神和反思精神,我们当下真正的现实主义是稀缺的,尤其现在全国的大展中,不少作品都相同、类似,题材撞车,要画什么一窝蜂在画。其实我觉得绘画是很个人化的事,我曾经说:“中国是全世界画家最多的,但中国也是全世界画家最少的”,为什么这么说?因为我们有这么多画家,很少把自己的生活和自己的情怀以及自己的深度思考画到画里,全是在画表面的人云亦云的。像蒋兆和先生1949年之前画的《流民图》和许多作品,是个人的情怀和生活感受的表达,现在这样的作品很少了。我现在认识到,自己虽然是现实主义画家,但有两极不同的方向,早期是社会主义现实主义,到现在尽量是个人化、朴素生活化的,而且是令我感动的,或者做到关注人心,关注人的命运。

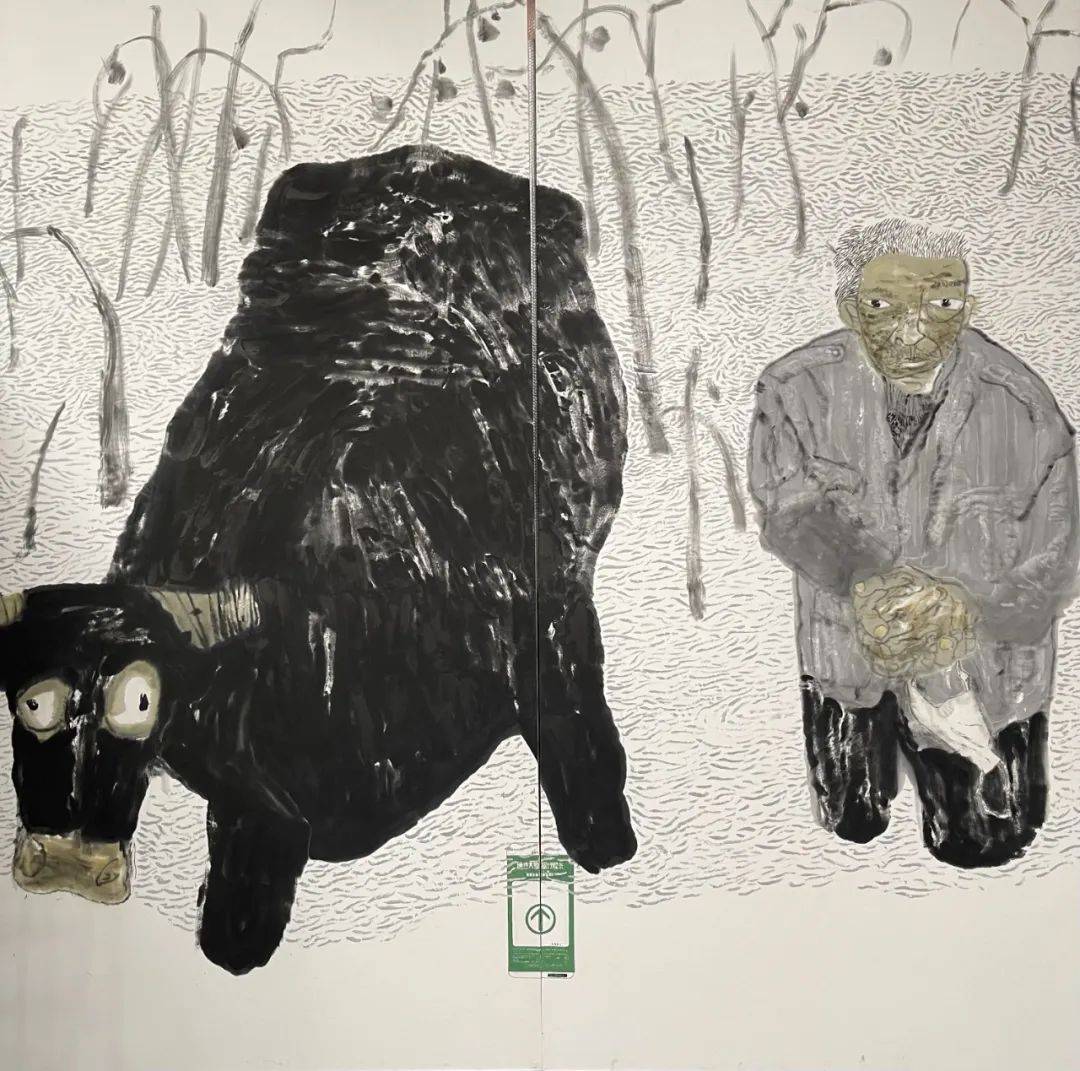

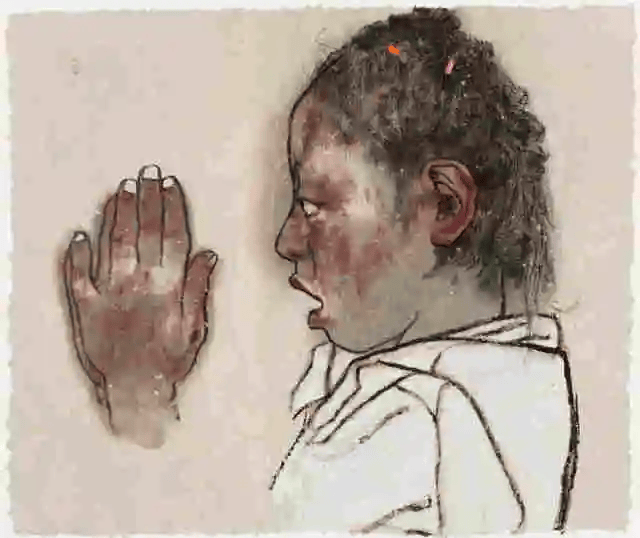

《庚子之春》

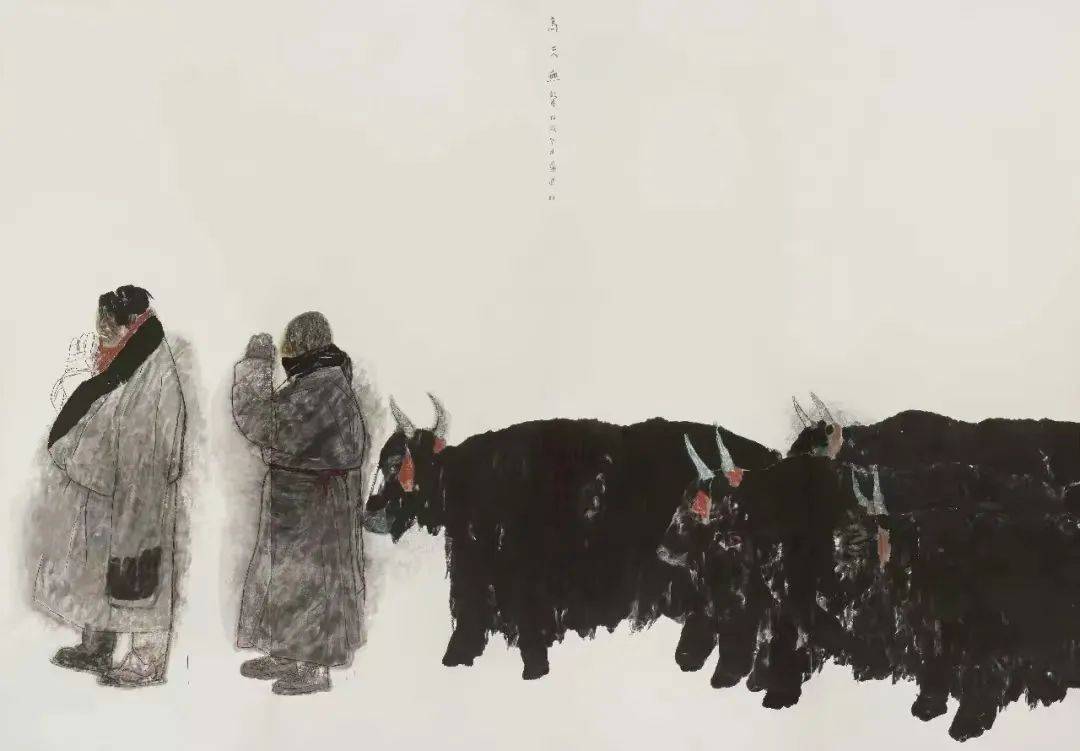

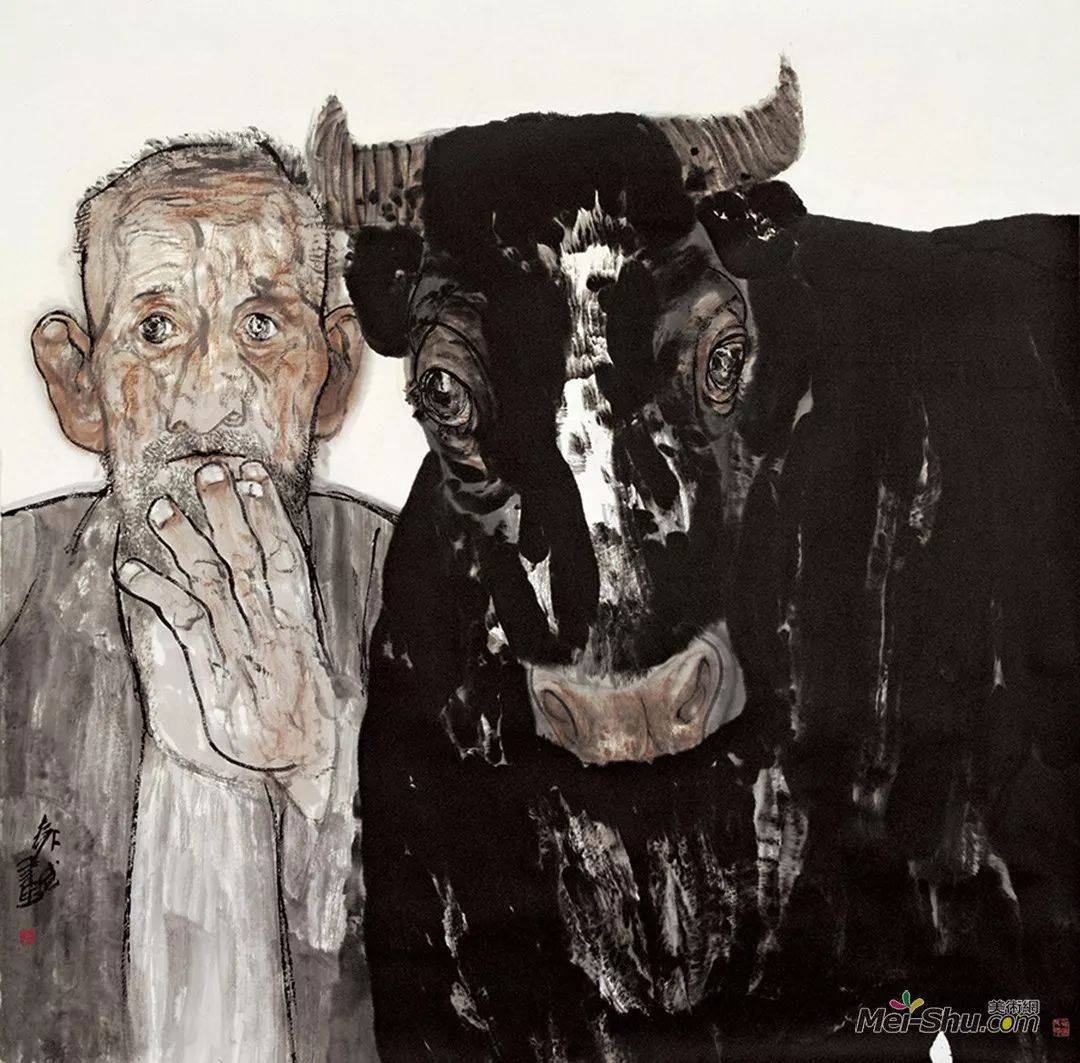

澎湃新闻:其实你画中的农民与牛,甚至在里面可以触摸到一种历史的意识,有一种对中国普通人命运的关注与思考。

袁武:应该说最好的画家是能画出思想和思考,但我还做不到,我觉得我现在应该能做到表达我的情绪,表达我的心情了,也只能做到这一步,但我能做到真诚,有情怀。

澎湃新闻:中国画的一根线条承载了画家的人品、情怀和笔墨造诣,您对线条怎么看?

袁武:应该说中国画是线的艺术,线造型是重要的表现方式。我的习惯是慢行笔,就是你说的金石味、涩味。所以我的画就少了快行笔的节奏感很强,一个画家的表现方法不可能都是优点,你会强化这个优点,就会失去另外的优点。作品线条、笔墨的运用可能会写出画家的情绪和造诣,但不一定能承载画家人品。人品显现还是要综合的看作品。

澎湃新闻:我想起黄宾虹画山水画,反复点染,看看再不断加,而且是很厚的宣纸。

袁武:对,黄宾虹很启发我,有一年浙博为黄宾虹140周年诞辰办了一个展览,我去看,发现他有许多画居然用玻璃夹上,在展厅悬着,两边都能看,我猜想最后黄宾虹完成这幅画,他都没法确定哪边更好了,所以也不题字,也不装裱,那是他的一种作画方法和状态,他自己有一个高度、标准,这个标准不是我们通常理解的标准。现在的艺术家为什么平平的多呢?就是无论在题材还是表现都缺乏个人的追求和独立的高度,总是一个公共无个性的标准。其实艺术家一定要有个人标准和追求,数学、物理、化学都可以说有对错之分,就艺术不能简单的说对和错,只有艺术高下之分。

澎湃新闻:欧阳修说“文章如精金美玉,市有定价”,好文章和好艺术都是留给时间评判的。

袁武:对,标准可以不一样,但一定有高和低之分。

袁武画作

澎湃新闻:所以我们就看到好多艺术作品,可能当时喧嚣一时,过个十年二十年就昙花一现,像浮萍一样不见了。

袁武:是的,但还有好多作品永远像大山一样立着,像范宽的《溪山行旅图》,艺术不是科学,可以说绘画艺术是不进步的,五代有的范宽,能说明代的沈周就超过他了?清代的石涛就超沈周了?黄宾虹就超过石涛了?没有,每一个时代都有大山,大山和大山是遥相呼应,构成艺术的座座高峰。

澎湃新闻:相互遥望、相互启发、相互映衬。刚才谈到黄宾虹、范宽,如果回溯您的成长经历,大家都知道深受徐悲鸿、蒋兆和所创立的“徐蒋体系”影响,我看您这次在海派艺术馆展览的前言有一句“一直心怡传统绘画的精神”。

袁武:当我初学国画时,肯定是在中国画的语境和中国画精神的氛围内、以传统中国画的临摹方式开始的。当我进入大学,实际上就不是中国的艺术教育,中国画的师承方式是门派的师傅带徒弟,到大学就是西洋的绘画教育。这样就使我们的学习方面得到扩展,补充了西方绘画中的科学造型的训练。我的认知是如果人物画没有素描作为基本功训练的话,是画不好现代人物画的。

澎湃新闻:但历代名家中,人物画好的太多了,比如梁楷的那些人物画多好。

袁武:对,他的艺术性特别高,但那是传统中国人物的一个阶段,可以说是一个高峰。然而,现在应该有现代的中国人物画。面对现实的表现只有泼墨是不够的。梁楷的艺术高度我们做不到,因为有了梁楷和他泼墨系列作品,我们也没必要再重复了。比如,我现在尽量在作品中弱化线的变化和墨的变化,强化线和墨的单纯表现,增加形体的表现力度。昨天我和张培成老师聊,我说他画得好,画面表现的很松很自由,这些我做不到,我现在最最苦恼的是我画东西太紧,型表现的太准不够放松。所以我跟张培成老师说,“最苦恼的是自由不起来,我说你承认不承认,画画,得越松越好。”他说:“那当然了,这是公认的。”但松不等于乱画,想要松下来,可是我就做不到。应该说梁楷的画很松很自由,但那是那个时代的艺术。

澎湃新闻:松代表是自由与自在,与心性有关,可能您内心有很强烈的现实主义的使命感,包括内在受徐蒋体系以及列宾等的影响可能还是很大。

袁武:我们这一代人肯定受影响,成长过程中吃的主要的食物,这个不能否认,包括故事性和社会性的构思。我五十岁以后,开始在我的作品中忽略故事性,尽量不讲故事,但在艺术创作的成熟过程中,讲故事和使命感差不多是主要元素。其实,一个画家的使命感能有多大作用呢?这是我后来才认识到的问题。但是我的画画态度还是很严肃的,我要认认真真画一幅引起大家共鸣的作品,能做到这一点就行了。画的风格就是人的性格,你这个人是又笨又认真的人,你的画也一定这样,你不可能画出高级幽默的,画出那么轻松的,画出优雅抒情的画,不可能的。

澎湃新闻:但像您画的牛和老人的眼神,感觉可以直撞内心,质朴传神。

袁武:还有因为我是东北人,我的经历也比较特殊,高中毕业下乡当知青三年,后又回城当工人两年,再上大学,后来当过中学老师、中专老师,然后读研究生,以后我又入伍当了14年的军人和大学老师。50岁转业到北京画院工作,工农兵都做过。我到北京画院先是副院长,然后是常务副院长到法人、执行院长,但不管做什么工作一直没离开画画这件事。而且我在画院当领导的时候,有两个办公室,一个办公室是画室,另外一个办公室是处理行政事务,可是我几乎永远在画室办公,叫办事的人都来画室,我一边画画一边办公务,我认为画画永远是我最重要的事。

澎湃新闻:其实你绕了一圈,核心还是围绕创作,通过创作表达自己。

袁武:对,表达自己。

澎湃新闻:而且感觉这种状态很浓酽。

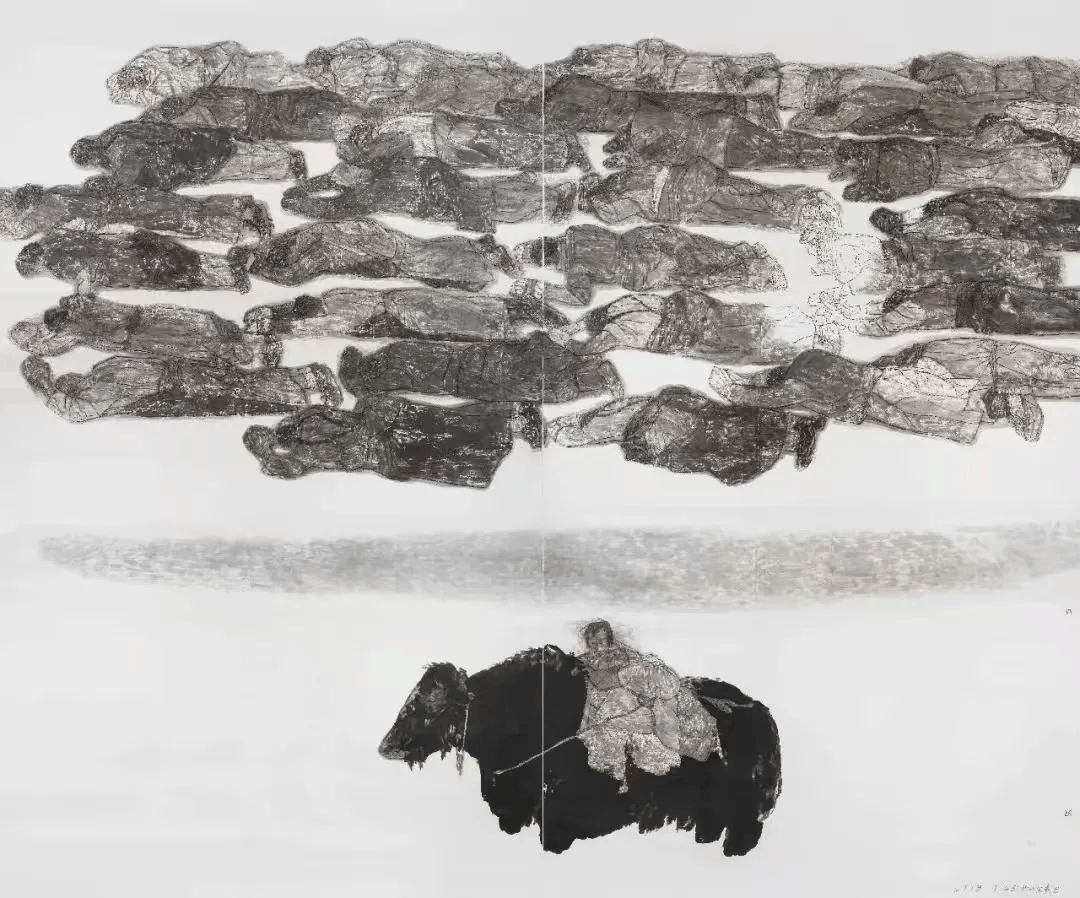

《高天无声》 2018年

袁武:而且这次在上海的交流会大家都说我有精力,说我用功、努力,我绝对没把画画看成我要努力、我要奋斗的工作,说实在的,就是一个非常非常喜欢的爱好,我不能把热爱的变成一个苦差事,我如果不画画,会觉得什么事都不好玩。每天早晨开车到我的工作室,面对一张张大宣纸,构思我的画,近几年我一直在画2×2米的大头像,因为题材的缘故,这个系列画既不能卖也不能展,但我却非常想画。

澎湃新闻:确实,爱好是最重要的。对了,你在北京画院担任执行院长,后来辞了,当时最主要的原因是什么?

袁武:因为我不善于做行政方面的工作,而且我更不善于做主官,我当副院长和常务副院长的时候,只干活就行。但后来是执行院长又是法人,单位的基建费用要签字要担负责任,当时正在盖一个综合楼,那么多钱我都数不过来,但得签字,所以很苦恼。在我的生活中不管名利如何,我总是躲开自己不擅长的,努力做自己擅长的,静心画画是我最想做的事。

澎湃新闻:真正的艺术家可能都会这样做,刚才听到您说人生的取舍,我就想到您画面的取舍也很有意思,风格即人,画品即人品,您对人生的取舍和绘画时的取舍也是相通的。

袁武画作

袁武:应该这么说,可能也不是绝对,但至少也占主要成分,好画家的画,一定会有取舍,就是不会面面俱到。所以衡量一个画家画的好坏标准,越整体感强,越是高级画家,什么都画,面面俱到越低级,俗、碎,一定不是好画,我敢说这是一个非常重要的标准。

澎湃新闻:确实,俗与碎,其实与主观相关,没有取舍,就是没有自己。

袁武:刚才说的概括,我画画还有一个自己内在的标准,可能别人也会用。比如近取质,远取势,我画牛的时候,永远用最多的笔墨和精力去画眼睛和嘴唇,我觉得那些地方的质感非常有画头,特别是牛的眼睛,与它对视的时候能共情,我感觉只有牛和狗的眼睛与人的眼睛能互相交流,相视又不能述说,感觉很是悲凉,所以我就特别愿意画眼睛。其他的地方,脊背、肚子、牛腿膝盖,我几乎从来没认真交代过,因为只要牛的体积画出来就行了,感觉对就可以了。

《老人与牛》 145×145cm 2011年

澎湃新闻:这确实是的,得有取舍,而且感觉您对现代人物画的创作一直有一种使命感?

袁武:我希望我们这个时代好的画家一起努力做一件事,画出真正属于现代的中国人物画。"中学为体、西学为用",这是张之洞提出来的。曾经有一个西班牙画廊的老板米罗,到我的工作室,我当时正在画《大江东去》巨型人物画,因为宣纸嘛,有褶皱的挂在墙上,他觉得很奇怪,为什么宣纸完成的画,装裱到大板子上又平又清晰,效果就出来了,他说一个纸本材料,怎么变成了作品?你跟他讲装裱,他不明白的,这就是中国的语言、标准,或者中国的材料,构造成的中国艺术,在东西方艺术教育方面,我觉得潘天寿在艺术教育中有件事做得特别好,提倡中国画远离了西画而独立存在。

澎湃新闻:他是对当时美院教育体系的拨乱反正,但太难了,他其实还是文人画体系里出来的。

袁武:我觉得我们现在都不是文人画家。首先文人画必须得有文人的情怀,我一直想,从1949年到今天,中国画人物真的是进步了,从徐悲鸿、蒋兆和到方增先、周思聪、卢沉,包括王子武,他们做得好,而且他们所处的史历时间比我要难。

澎湃新闻:方增先先生去世前两年,澎湃新闻专访他,他曾说遗憾的是年轻时书法花的功夫太少了,晚年的他一直思考书法与人物画的创作。

袁武:他的书法要比我们好多了还遗憾,方增先、卢沉,是人物画家中书法练得最多的。卢沉晚年,我去请他给我们上课的时候,在他家看到一墙全是书法,书法写成卢沉那样,我们是做不到的。还有一个问题,现代国画,不一定是诗书画印韵结合。我们这一代人有新让人物画课题需要研究,因为蒋兆和、方增先、卢沉他们已经把现代中国画人物带的很远了。

澎湃新闻:我看你这次展出的有《在朱耷山水上耕种》,感觉是你的自况。虽然你说传统诗书画在拉开距离,但精神是契合的。

袁武:拉开距离不等于说放弃了,就像你搬梯子上楼,你要通过3层才能到7层,你还能说3层不要了?怎么可能呢。

澎湃新闻:就像你说的留白、取舍,你的气质、气韵都与中国文化、中国美学相关。

袁武:大量的留白是非常重要的一个中国美学。

澎湃新闻:我看你之前画了好多文人写意的人物画,现在还画吗?

袁武:其实现在还在画,我下一个展览在上海中国画院,全是有名有姓的人,从古代的苏轼、八大山人、沈周,到现代的胡适、鲁迅、梁启超、林风眠,全是先贤。

澎湃新闻:其实如果画苏东坡,得对苏东坡作品的理解才能画出他的精神。

袁武:我特喜欢苏东坡,我有大量的画苏东坡的作品,古人里我画苏东坡和杜甫最多。

澎湃新闻:你自谦不是文人画,但总感觉还是文人气质,上海的刘旦宅先生也喜欢画历代文人。

袁武:上海有几个画家我特别崇拜,比如刘旦宅、贺友直、程十发。

澎湃新闻:我看你的白描作品,其实贺友直的影子非常浓郁。

袁武:对,我特别喜欢他的线描,学生时代临摹他的许许多连环画。

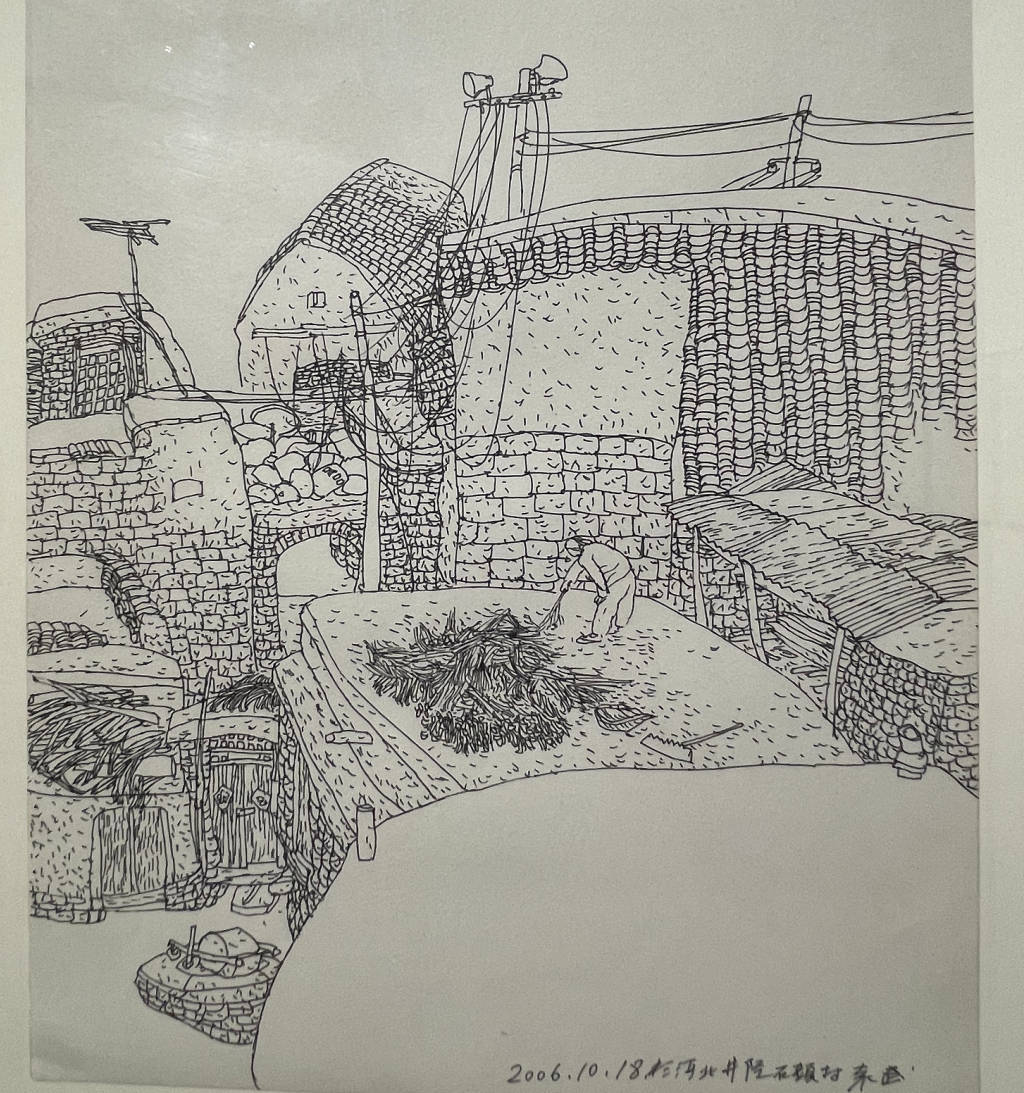

澎湃新闻:包括这次展出的你的写生,有他的影子,当然,也有袁运生先生的影子。

袁武:我上大学的时候,喜欢袁运生的《云南写生》那套线描组画,每天临一张,当时也不知道原作多大,我每天用我们班级订的报纸《长春日报》临摹,因为是毛笔直取有时临不准,同学就给我开玩笑,说“小袁,你给老袁改画呢!”我上大学时写生画都不起稿,都是毛笔直取,锻炼眼睛。

澎湃新闻:把眼睛锻炼得很犀利。

袁武:是的,有的人用木炭,有的人用淡墨起稿,我一开始也如此,后来学习蒋兆和先生用毛笔直取,因为只要一直取,整个情绪集中起来,下笔和观查都是肯定的了。讲到贺友直先生,比如《山乡巨变》,我那时每天临一张,他每一页的画面处理像导演似的,印象一直很深。刘旦宅、贺友直、程十发,对我都影响很大。方增先、卢沉因为练书法,所以笔墨造型是干湿浓淡,有书写性,我们做不到。

袁武山村速写

澎湃新闻:你的作品里其实还是有书写性的。

袁武:但书写得不好,我不能那么自由,我现在觉得我的绘画最大的问题,松不下来,自由不起来,我觉得那是一个可欲而不求的标准。

澎湃新闻:说到笔墨的松,想起齐白石,北京画院有齐白石的常设展。

袁武:齐白石对我影响最大的时候是我调到北京画院工作时期,我50岁转业到北京画院,我们院的美术馆常设馆中馆的齐白石艺术馆,永远展出他的作品,我中午休息时就会上楼去看,有时候只看一张画。齐白石是一个真正有绘画天才的人,真有天趣,他有热情,有匠心,虽然农民出身也算是个文人,所以他的作品不可比拟。

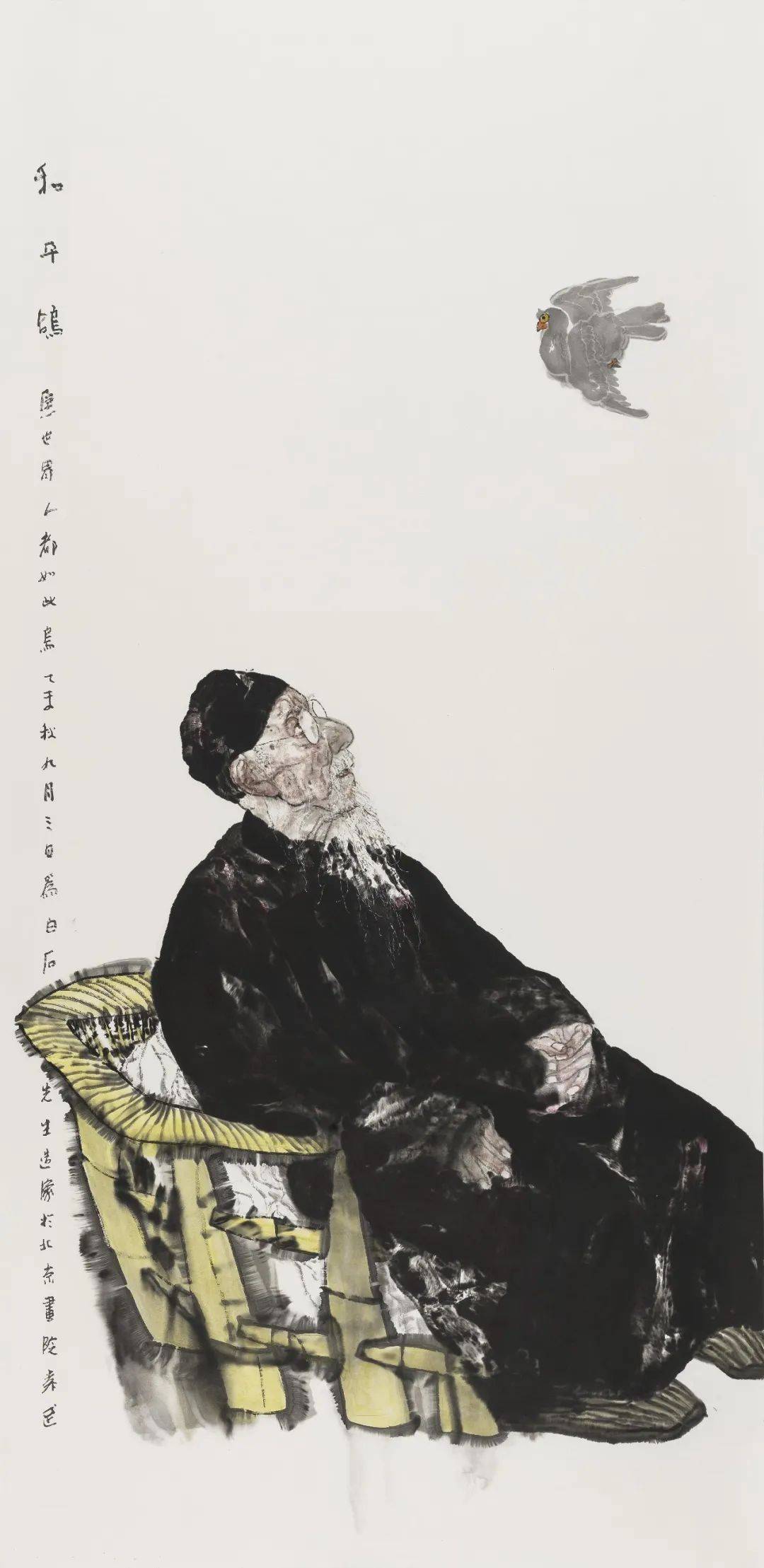

《和平鸽》

澎湃新闻:其实你的作品里,看到好多构图的取舍,也有齐白石的影子。

袁武:对,我上课曾经讲过,我说构图是创作的重要一部分,很多人想好构思,马上拿照片画一个就开始制作,我说不管美术馆里有多少画,第一个吸引你眼球的一定是构图最好的,有奇特构图的那件作品,你平平的构图不会吸引人的。要通过虚实和取舍,完成疏、密,长、短、高、宽,这些画外的推敲,才能保证这幅画的内容、形式的统一,这是画外功夫。

澎湃新闻:说到画外功夫,这次展出的虽然大画多,但其实书卷气还是很浓郁的,你怎么理解画外功夫。

袁武:我觉得一个画家除了画画以外,还是注重其它门类的学养,否则做不大的。方增先曾经讲过一句话,可能是从孙子兵法来的,他说“绘画要远交近攻”,我十几岁的时候读到他的《怎样画水墨人物》,一直记着这句话。从文化来讲,你是个画家,你要远交,你去获取文学、诗歌、电影的营养,一定要找一个你喜欢的点去涉猎。我喜欢电影,在画画时一般总是听电影音乐,也喜欢小说,我从上大学的时候,读太多的小说。另外我喜欢两种视觉艺术,一是雕塑,一是摄影,只是我并没有直接实践,但我喜欢看这些作品,在我的工作室,差不多有一半的画册是雕塑作品集和摄影作品集,主要是西方的,因为雕塑的体积感和摄影的黑白对比启发的作品创作。

澎湃新闻:这就理解了为什么你的画面有那么浓郁的体积感和丰碑的意识。

袁武:另外我特别喜欢当代艺术,因为我的画不当代,也不会画抽象的,也不会做装置艺术,但这类画册我有许多,常常受这方面的启发,因为它能告诉我绘画的界限是很远的,我让我知道绘画的界限在哪。

澎湃新闻:所以你的人物画里,有的画我觉得是山水画。

袁武:对。远交近攻,远处的东西,比如电影和小说,在视觉艺术里与中国画较远的东西,是雕塑和当代艺术,一个画家一定要在你专业以外,还有你最感兴趣的点,这个兴趣点你可以永远不涉猎,但要关注。我不可能拍电影,也不可能写小说,我也不可能去做当代艺术,但这是在我遥遥相望的时侯得到启示,它永远启发我,其实稍稍在那里借鉴一小点,在我的写意人物里可能是迈一大步。

澎湃新闻:所以大家讨论你的画作时,提到悲悯、诗意,包括对人生的深刻思考,不是偶然的。

袁武:我30-40岁,甚至到50岁时,一直读大量的小说,50岁以后我对历史特别感兴趣,近代史,民国史和“文革”史,我几乎每一次阅读都会身陷其中,比如民国的人物和文革的人物,他们的沉浮、发展的命运直接影响我的历史观和对这个世界的认识。

澎湃新闻:这就能解释为什么你的作品有很多能触动人的东西,不是刻意加载进去的。是对人生消化了以后,有表达的冲动。

袁武:是的,冲动是从哪儿来的?被你所知道的东西感动了,燃烧了。

澎湃新闻:内心有一股燃烧的激情,喷薄而出。不是虚伪的,而是真诚地想去表达内心。一个真正艺术家,有天分、勤奋和内心的真诚和视野的广博,是比较重要的。

袁武:是的,真诚很重要,不要装模做样,也不要被别人指使,尽量是独立做艺术,可以做得不成熟,或者有缺陷,那没关系,但它代表我内心真实的想法,不管是情怀、思想,还是表现的风格。比如说我已经有十年了,在画传统山水上画现代人物,很多人不接受,甚至说古代山水加上现代人物画面不成立,我说古代可以把古代人加到山水里,我为什么不能把现代人加入山水里,再过一百年,现代人也是古人,你说这衣服是现代服装,一百年以后这也是古代服装。人们不接受这样的画面,只能说我的画面没处理好,这样创作还有待于打磨和完善。

澎湃新闻:所以艺术本质上还是时间性的,真正的艺术家一定是嵌在时间里的,能让你嵌在时间里的只有真诚和真正的技术——技术也很重要。

袁武

展出现场

2345浏览器

2345浏览器 火狐浏览器

火狐浏览器 谷歌浏览器

谷歌浏览器